С художницей Ольгой Киселевой, одним из участников основного проекта 4 Московской биеннале современного искусства «Переписывая миры» побеседовал Арсений Штейнер

С художницей Ольгой Киселевой, одним из участников основного проекта 4 Московской биеннале современного искусства «Переписывая миры» побеседовал Арсений Штейнер

Ольга, о чем ваша работа на биеннале?

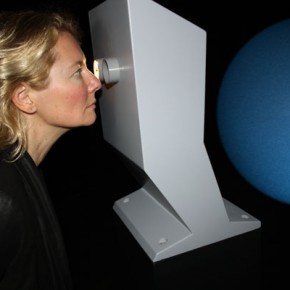

Моя работа на биеннале называется «Custom Made». На русский я это перевожу как «Сделанное специально для вас» или, скорее, «Как вам будет угодно». Все очень просто: заходите в комнату, где стоит огромный красный светящийся шар, который все помещение заполняет красным светом. Смотрите в дырочку в специальном перископе, шар меняет цвет, и все пространство освещается цветом ваших глаз. В перископе стоит специальная наночастица, которая анализирует цвет глаз и воспроизводит его. Если человек смотрит криво, в датчик может попасть и щека, но если относиться к работе серьезно, как к научному эксперименту, все получится точно.

В эти дни в ЦДХ проходит Фестиваль новой культуры. На нем есть машина для коллективного создания цвето-музыкальной обстановки в помещении. Правда, вместо шара пластиковая колонна, цвет которой пользователь выбирает самостоятельно.

Да, технологии изменения среды все глубже будут проникать в нашу частную жизнь. Мой проект о том, что мы стараемся наш мир более точно подогнать под наши требования и наш комфорт. Раньше человек старался приспособиться к миру. Ел то, что находил, адаптировался к температуре. А сейчас мы все больше подгоняем мир под наши желания и изолируемся от реальности. Все носят плейеры, выбирают музыку, а то, что происходит вокруг, становится безразлично. Вообще, самое ужасное не то, что мы изолируемся, а то, что при этом разрушаем мир. Очень много уходит энергии на это преобразование природы ради комфорта. История с изменением цвета комнаты под цвет глаз – на самом деле история комфорта и улучшения мира под человека. Раньше носили льняную одежду серого или белого цвета, потом ее стали красить, потом заботиться о том, чтобы одежда подходила к цвету глаз, волос и т.д. В Париже я знаю много дам, которые, собираясь в гости, выбирают платье под цвет гостиной. И следующим шагом, мне кажется, будет устройство, которое позволит нам, приходя куда-то, подгонять пространство под тот цвет, который нам нужен.

Конечно, проще было сделать прибор с клавишами для выбора цвета, но я сознательно выбрала этот анекдотический прямолинейный подход.

Эта ситуация, когда автоматика сама решает, каким быть цвету и другим характеристикам окружающей среды, лишает человека свободы?

Да. Это моя тема, в других работах более ярко выглядит. Есть большая серия работ с бар-кодами, про то, как технологии нами манипулируют. Разные вещи, от небольших печатных (2х2 м) до огромного лабиринта из камней, который читается как бар-код с соседней горы. Вот, например, серия «Conspire», которую я сделала для выставки в Берлине на фестивале Transmediale. Она о том, насколько советская и американская идеологии в эпоху холодной войны были идентичны. Так же, как одинаковы образы Монро и Орловой, для каждого советского лозунга есть американская пара. Например, «Сказка станет былью» и «What the people believe is truth». В каждый бар-код мы закодировали один лозунг. Читая по-английски, совершенно невозможно догадаться, чей он.

Как это было экспонировано?

Бар-коды мы напечатали на облицовочном материале «Формика», который использовали в то время, и встроили в проемы здания. Телефоны, которые умели их читать, тогда еще были не у всех, поэтому они висели рядом с работами.

Когда-то Дмитрий Александрович Пригов расклеивал на стенах машинописные полоски с изречениями. Для их чтения требовался не сложный прибор, а нечто совсем другое. Всегда ли декодированный телефоном бар-код допускает сознательную интерпретацию?

В Москве пока мало бар-кодов, а в Париже они кругом. Как только достаешь телефон, они все туда лезут. Телефон сам их декодирует. Там могут быть звуки и видео, интернет-ссылки, команды. Например, телефон заходит на сайт, заказывает тапки «Адидас», и тебе остается только нажать OK. Этого он сам пока не делает. Выбор человека – нажимать OK или не нажимать.

Согласиться нажать OK проще.

В первый раз я работала с бар-кодами, когда у меня был проект с музеем Гуггенхайма в Бильбао. Администрация Бильбао создала для людей с синдромом Дауна систему навигации, чтобы они могли сами перемещаться по городу. Эти люди могут самостоятельно перемещаться по знакомым маршрутам, но в нестандартной ситуации, например, когда не пришел автобус, теряются. Им выдали телефоны, по всему городу развесили коды. Находясь в затруднительном положении, можно было достать телефон, найти код и получить инструкцию, что делать.

Мы сделали то же самое для зрителей музея Гуггенхайма. И за три месяца работы выставки они начали вести себя, словно у них синдром Дауна. Здоровые люди ходили только по нашим инструкциям. Способность самостоятельно выбрать маршрут практически атрофировалась. Это к вопросу о том, насколько мы роботизируем себя технологиями.

Как роботизированный человек сможет изменить мир вокруг себя?

Свердловский район Уралмаш выстроен по плану Версаля – все улицы сходятся к проходной завода, над которой стоит башня с часами. По их гудку вставали, шли на работу, в школу. Для Уральской биеннале мы сделали программу, которая заставляла эти часы идти по биологическому времени людей. На проходной стояли датчики частоты пульса, куда человек прикладывал руку и в зависимости от его состояния – спешит он, взволнован или расслаблен – часы шли быстрее или замедляли ход. В течение дня сдвиги времени накапливались, часы спешили на час-полтора. Потом эту инсталляцию я показывала в Мадриде, там часы уходили вперед на 4-5 часов. Это идея перевернуть систему власти: не время командует нами, но мы командуем временем. Процесс перестройки, перерождения индустриального города во что-то другое, постиндустриальное, требует и перестройки сознания.

Человека сложно переделать, пермяки уже долго бунтуют против превращения Перми в культурную столицу.

Я была приглашенным профессором в Екатеринбургском университете, и мы провели со студентами и аспирантами исследование о наличии или отсутствии постиндустриального сознания в городе. Мы снимали рабочих на заводах, а затем взяли фрагменты из большого числа советских фильмов, которые показывали не реальные условия труда, а как должно быть на самом деле, и смонтировали два фильма. На биеннале эти два монтажа демонстрировались параллельно. И что удивительно, они оказались очень похожи. Воспитание советского человека удалось, и то, что строила советская кинопропаганда, реально существует сейчас.

Советскому человеку не страшно постиндустриальное общество?

Советскому человеку не страшно ничего.

А как вы сами перестали быть советским человеком?

Я училась в Мухинском училище. Специально не стала поступать в Академию, потому что там учили писать портреты Ленина, рабочих и колхозниц. А на отделении декоративных тканей можно было этого избежать. Заниматься поиском формы и цвета мне казалось вначале интересно. Потом я засомневалась. Я подозревала, что искусство должно как-то улучшить мир с интеллектуальной, моральной стороны, а не только украшать. В «Мухе» все концентрировалось на красоте, на материале, на умении сделать. Мне было мало образования в области декоративных тканей, и параллельно я закончила физический факультет ЛГУ.

По окончании училища меня распределили в Комбинат декоративных искусств, где поручили ткать гобелены для отелей и ресторанов. Я была убеждена, что искусство –это что-то другое. Так как я происхожу из академической семьи и меня воспитывали так, что если проблема не решается, то нужно писать диссертацию на эту тему, я поступила в аспирантуру в Эрмитаж. Взяла жуткую тему под названием «Языки современного искусства». Ни я в 23 года, ни кто-либо другой в Эрмитаже тогда не знал, что для этой темы нужна не диссертация, а целый институт. Я всем заморочила голову, они решили от меня избавиться и отправили на стажировку в Сорбонну. Из Сорбонны меня послали дальше, в Колумбийский университет. Тема все сужалась, и я защитила диссертацию «Компьютерное искусство как способ диалога со зрителем».

До компьютеров вы добрались уже в Америке?

В Сорбонне я быстро поняла, что современное искусство – это совсем не гобелены.

И самая интересная его часть – искусство интерактивное, говорящее языком экрана, потому что оно говорит более-менее одним языком со зрителем. Нынешний зритель, не профессионал, не умеет смотреть живопись. Живопись жутко элитарна. Все уже привыкли к экранной эстетике. Обычному человеку проще понять работу на экране, чем живопись, к которой у него нет ключа.

То есть, человеку нового века нужно новое искусство?

Я думала, что искусство может переделать мир. Моя диссертация вышла книгой и оказалась первой книгой в Европе о компьютерном искусстве. Так я не успела оглянуться, как стала профессором Сорбонны. (Ольга Киселева руководит лабораторией науки и искусства в Сорбонне. – Артхроника)

Насколько реальная вещь – нанотехнологии? В новом русском языке приставка нано- приобрела скорее политический, чем физический смысл. В октябре открывается даже нано-феминистская выставка с вашим участием.

Я заметила. Тем не менее они существуют, активно применяются в индустрии. Я даже специально прошла курсы по нанотехнологиям для работы «Сustom Made». Ее идея родилась в результате встреч с учеными нано-лаборатории Екатеринбургского университета. А делала я ее в резиденции NanoArt в ZKM (Центра искусства и медиатехнологий в Карлсруэ).

Технологии on the edge позволяют художнику сказать больше, чем классические медиа?

Многие проекты начинаются с видео и фотографий. Но я считаю, что наиболее высокая форма – интерактивная инсталляция, когда зритель включен в цепочку, когда нужно ее замкнуть, чтобы все заработало. Зритель становится частью инсталляции. Посмотрел в дырочку – и что-то случилось. Не посмотрел – не все понял. Когда зритель делает первый шаг и нажимает кнопочку, он открывается искусству и способен его воспринять полнее.

Жителем какой страны вы себя считаете?

Если меня спрашивают, откуда я, всегда говорю – из Петербурга. Потом даю адрес в Париже. Конечно, из Петербурга не уезжают.

Работу Ольги Киселевой можно увидеть в рамках основного проекта 4 Московской биеннале современного искусства «Переписывая миры» в Центре дизайна ArtPlay на Яузе.

2 comments

Лиза says:

Сен 27, 2011

Я посмотрела в эти окуляры, и шарик честно позеленел. Потом я поднесла к окулярам белый лист бумаги (у меня был с собой блокнот), и шарик снова позеленел. Как мне расшифровать этот мессидж? Спасибо.

zadorno says:

Окт 3, 2011

Увы, также как и плетение гобеленов, подобное искусство остается декоративно-прикладным. Только всё намного агрессивнее. А чтобы в дырочки смотреть – много ума не надо. Вы же в Сорбонне, надеюсь, не по дырочкам смотрели, что бы что-то понять.