ИРИНА КУЛИК о японском следе в западном искусстве

Любовь ко «всему японскому» только на первый взгляд может показаться характерной чертой нашего времени – на самом деле Япония не выходит из моды уже давным-давно. Просто на смену читателям Кобо Абэ пришли поклонники Харуки Мураками, ценители Такаши Миике приняли эстафету от зрителей Акиры Куросавы, а собиратели комиксов-манга сменили каких-нибудь коллекционеров нэцкэ. И это только у нас, в России, а еще раньше – СССР, отнюдь не самой открытой международным веяниям стране. На Западе же увлечение Японией, в том числе и японским искусством, началось куда раньше – во второй половине XIX века, собственно, сразу же после того, как в пятидесятых годах XIX века Япония отказалась от политики изоляционизма.

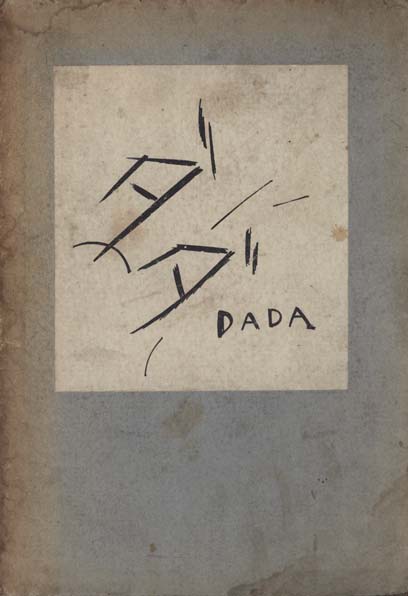

Обложка книги Такахаши Шинкичи. 1925 © http://sdrc.lib.uiowa.edu

С увлечения японским искусством начинается история модернизма, которую вполне можно было бы написать как историю сменяющих друг друга увлечений различными «экзотическими» культурами. Япония была, наверное, первым открытием в этом ряду. Еще до того, как кубисты стали восхищаться африканскими масками, французские импрессионисты начали собирать японскую живопись и гравюры. И это был вовсе не интерес к романтизированному «дикарскому» примитиву или мифологизированной архаической древности. Мане, Ренуар, Дега, Моне учились новым художественным приемам у своих японских старших современников – Утамаро, Хиросиге, Хокусая. Конечно, Европа и до этого переживала волны увлечения всяческими иноземными красотами и диковинками. Будь то египтомания и ориентализм, наводнившие живопись томными одалисками и пышными сералями и украсившие Париж египетским обелиском, а Петербург – сфинксами. Или chinoiserie эпохи рококо, наводнивший западные дворцы и парки псевдокитайскими вазами и декоративными павильонами-пагодами. Увлечение экзотическим садоводством разделил и Клод Моне, разбивший у себя в Живерни японский сад с бамбуками, прудом, горбатым мостиком и кувшинками, ставший натурой для множества его пейзажей.

Впрочем, в отличие от любителей экзотики XVIII-XIX веков, для которых Китай, Египет или обобщенный Восток становились поводом для театрально-маскарадных стилизаций и игр в заведомо чужой мир, для модернистов вновь открытые культуры были источником нового художественного языка. Сквозь призму нового языка можно было иначе увидеть даже самую банальную повседневность, как это было у тех же импрессионистов или у разделявшего их увлечение Японией Ван Гога, который даже создавал парадоксальные живописные копии гравюр Хиросиге – копии, иногда граничащие с карикатурой. В японской гравюре Ван Гог находил не умиротворенную гармонию, но этакую взвинченную, на грани гротеска, декоративность, превращающую узнаваемый образ реальности в навязчивые, галлюцинаторные орнаменты. Орнаментальность японского искусства будет важна и для следующего поколения европейских художников – представителей модерна. Густав Климт так же увлеченно коллекционировал «японщину» – только он собирал не гравюры или живопись, но узорчатые кимоно и декоративные ткани. Спустя без малого век японцы ответили Климту своеобразной «взаимностью» – титры аниме-сериала «Эльфийская песнь» (2004) состоят из реплик самых хрестоматийных полотен австрийского художника, перерисованных в характерной манере японской мультипликации.

Японцы стали осваивать западную культуру примерно тогда же, когда Европа открыла для себя Японию, – то есть начиная именно с модернизма. На космополитическом богемном Монпарнасе 1910-20-х среди выходцев со всех краев света был и эксцентричный японец в круглых очках, с челкой и в костюмах, с которых смело можно отсчитывать первенство Японии во фрик-моде: Леонард (Цугухару) Фуджита. Фуджита успешно осваивал европейский модернизм и богемный стиль жизни, водил знакомства с главными красавицами того круга, в том числе со знаменитой Кики с Монпарнаса, и писал обнаженных красоток, но также – детишек и котов, в той полунаивной, полусюрреалистической и смутно порочной эстетике, которую сегодняшние япономаны наверняка признали бы «кавайной». Фуджита, проведший тридцатые в путешествиях по Европе, Латинской Америке и Штатам, вернулся в Токио в 1941 году и прожил там девять лет, чтобы затем вернуться в Европу – уже насовсем. Незадолго до смерти он даже принял католичество.

Впрочем, для того, чтобы стать модернистом, японскому художнику в ХХ веке вовсе не обязательно было жить в Европе. В десятые-двадцатые годы Японию накрыла волна международного авангарда. Манифесты итальянских футуристов здесь переводились сразу же после первых публикаций – так что в Японии тогда было немало собственных футуристов, вдохновлявшихся, кстати, не только итальянским, но и русским авангардом. О русском кубофутуризме японцы могли узнать непосредственно от одного из его основоположников, Давида Бурлюка, в 1920-22 годах жившего в Японии. В 1920 году, после того, как одна из японских газет рассказала своим читателям о существовании дада, девятнадцатилетний поэт Такахаши Шинкичи провозгласил себя дадаистом, намеревающимся объединить дада и дзен. Побывавший в Берлине Мураяма Томоечи в 1923 году основал в Токио группу «Маво», работавшую в дадаистско-конструктивистском ключе и занимавшуюся самой разнообразной деятельностью – коллажами-ассамбляжами, авангардным графическим дизайном (им удалось привить дадаистско-конструктивистские полиграфические эксперименты к японской письменности), постановкой спектаклей-перформансов.

Группа «Гутай» © Фото с сайта plantzine.exblog.jp

А после Второй мировой войны японцы во многом опередили западный авангард. Еще в 1954 году в Японии появилась группа «Гутай», первое художественное движение, занимавшееся акционизмом, и от «живописи действия» сделавшие шаг к действию как таковому. Участники «Гутай» рисовали при помощи лейки и огня (как Тошио Ёшида), писали ногами и даже всем телом, как Кацуо Шигара, создавали произведения, швыряя в холст бутылки с краской или расстреливая его из лука, как Шозо Шимамото. «Гутай» был осознанным ответом на американский абстрактный экспрессионизм, на искусство Джексона Поллока. «Что касается современного искусства, мы почитаем Поллока, потому что его произведения – это крики, исторгнутые материей, краской и лаком. Его работа заключается в том, чтобы слиться с материей, а точнее стать на службу материи в некоем удивительном симбиозе с ней», писал в опубликованном в 1956 году манифесте «Гутай» его основатель Дзиро Ёсихара.

Но японские художники не столько вдохновились американским опытом, сколько узнали в нем нечто, близкое своей национальной традиции. Ёсихара, родившийся в 1905 году, учился традиционной дзен-буддистской каллиграфии – тоже своего рода живописи действия, в которой скупые и снайперски точные жесты, вычерчивающие иероглифы, были результатом длительной медитации. В рамках «Гутай» Есихара создавал своего рода абстрактную каллиграфию – например, вычерченные единственным движением кисти круги, только не идеальной формы, а, напротив, неповторимо неправильные. Сам Поллок вдохновлялся вовсе не японским искусством, а живописью песком, которую практиковали индейцы навахо. Но вот другие представители абстрактного экспрессионизма признавали прямое влияние дальневосточной каллиграфии – как, например, Франц Клайн, писавший черно-белые полотна, напоминавшие абстрактные иероглифы.

В Европе превращение живописи действия в перформанс связано прежде всего с Ивом Кляйном – и тут японский след более чем отчетлив. Французский художник, авантюрист и любитель эзотерических духовных практик (он был розенкрейцером и рыцарем Ордена Святого Себастьяна) в 1952–1953 году проходил военную службу в Японии, где стал заниматься дзюдо и первым среди европейцев получил черный пояс. Японский след принято усматривать в начатых им в 1958 году антропометриях, где в качестве «живых кистей» участвовали обнаженные модели, вымазанные синей краской или просто водой – тогда их влажные следы обжигались на полотне огнем. В оставленных на холсте отпечатках тел видели то следы пота на матах в залах для тренировок дзюдо, а то и жуткие тени, оставленные на стенах Хиросимы жертвами атомной бомбардировки. В том же 1958 году на лекции в Сорбонне Кляйн показал японские свитки и сказал о том, что все начинается с каллиграфии – но должно превзойти ее.

С «Гутаем» в Японии Ив Кляйн никак не мог пересечься, а сравнения с акциями японских художников он яростно оспаривал. «Чтобы привести всего один пример заблуждений, существующих на счет моих антропометрий в искаженных идеях, распространяемых международной прессой, я упомяну эту группу японских художников, которые с предельным рвением используют мой метод на весьма странный манер. Эти художники сами превращаются в живые кисти. Окунаясь в краску и катаясь по холстам, они становятся представителями «ultra-action-painting»! Лично я никогда не попытаюсь измазать свое тело, чтобы таким образом превратиться в живую кисть; напротив, я скорее облачусь в смокинг и натяну белые перчатки. Мне никогда не придет в голову испачкать руки краской. Отрешенный, я со стороны буду наблюдать, как на моих глазах и по моим указаниям свершается работа искусства. И когда произведение будет осуществлено, я буду присутствовать на церемонии, безукоризненный, собранный, спокойный, прекрасно осознающий, что именно происходит, чтобы принять рождающееся искусство в осязаемый мир».

Впрочем, еще до антропометрий, когда Ив Кляйн показывал в Париже свою знаменитую выставку «Пустота», из которой он умудрился сделать еще и эксцентричное светское событие с синими (фирменный цвет Кляйна) коктейлями, национальной гвардией, невероятной очередью и скандалом, один из критиков с осуждением написал, что художник смешивает «дзен с дадаизмом». Неудачный по мнению критика, этот рецепт, однако, оказался весьма успешным отнюдь не только для Кляйна. Дада с дзеном смешивали и «Флюксус», и битники, и, конечно же, Джон Кейдж. Экзотический японский ингредиент распространился в Америке с легкой руки Дайсецу Суздуки, самого знаменитого на Западе популяризатора дзен, с 1936 года преподававшего сначала в Великобритании, а потом в США, и стал знаменем новой волны япономании. Отныне в стране восходящего солнца искали не новой красоты, как во времена импрессионистов, но новой духовности.

Билл Виола. Кадр из фильма «Hatsu Yume (Первый сон)». 1981

Дзен-буддизмом и японской культурой увлекались и следующие поколения художников. В 1981 году, например, в Японию отправился знаменитый видеохудожник Билл Виола – не только для того, чтобы постичь тайны дзен-буддизма, который художник изучал с мастером Дайен Танака, но и затем, чтобы познакомиться с последними достижениями видеотехнологий благодаря программе artist-in-residence в исследовательской лаборатории Sony. Из страны уходящей в века духовной традиции Япония превратилась еще и в страну неслыханного научно-технического прогресса; проще говоря, она обернулась страной уже наступившего будущего, экзотической, почти инопланетной цивилизацией грядущего. В таком формате Япония стала местом действия многих научно-фантастических произведений: например, романов основоположника кибер-панка Уильяма Гибсона. Японцы и сами успешно осваивают этот жанр фантастики – в самом, как выяснилось, подходящем для него формате манга-комикса и мультипликации-аниме.

Мода на японскую поп-культуру прежде всего в этих видах искусства и стала последней волной япономании, охватившей западный мир с середины девяностых. Японское современное искусство даже создало собственную версию поп-арта, не отсылающую, в отличие от английского или европейского поп-арта, к казавшейся до этого безальтернативно-глобальной американской масс-культуре. Но ценители Такаши Мураками, как и поклонники японских комиксов, в конце концов обретают всю ту же вечную красоту по-японски, напрямую наследующую тем самым гравюрам, которыми когда-то восхищались импрессионисты. Еще в 1814–1834 году Хокусай издавал серию иллюстрированных альбомов «Хокусай манга»: термин, означающий странные или смешные картинки, гротески, был в ходу у японцев еще с конца XVIII века.